保育士って何をする仕事?

保育士は全国の保育園施設で働くことができます。

保育園は0歳から通うことができる厚生労働省が管轄する施設で、保育時間は朝7時半頃から18時頃までと幼稚園に比べると長めです。教育が目的の幼稚園と違い、保育園は子どもの日常生活の補助や、生活習慣を身につけるための施設となります。

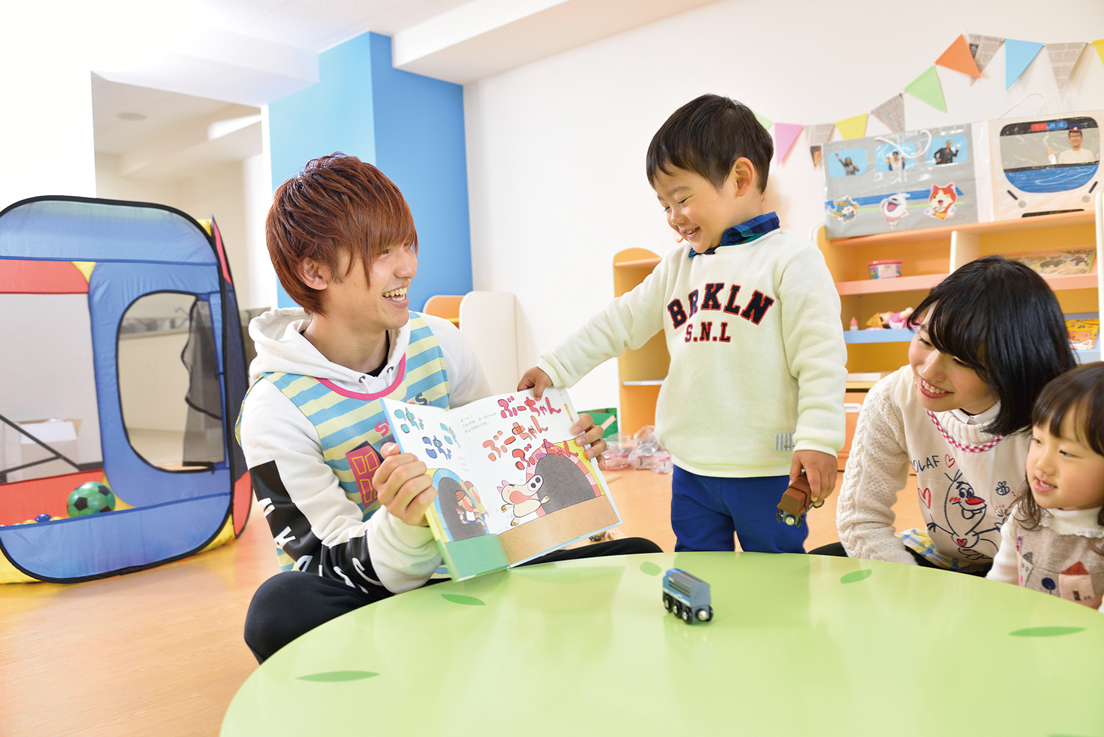

ご飯を食べたり園庭で遊んだり、お友達同士で遊ぶのを見守りサポートするのが保育士の仕事です。そのため、保育士は「保護者の代わり」として子どもを安全に預かるための知識や必要なスキルを身につける必要があります。

保育士になるためにはどうしたらいいの?

保育士を目指すには、大学や短大、専門学校など厚生労働省の指定する保育士専門の養成施設に通わなければいけません。保育士の資格がなくても働ける職場はありますが、できる業務に制限がありますし、給与の面でも変わってくるため基本的には必須の資格と言えます。最近では保育士資格と幼稚園教諭資格を両方とも取得できる学校も増えています。どちらかを取得するともう一方を取得しやすくなる制度もあります。

こども園って何?

2006年に生まれた「認定こども園」は幼稚園と保育園の間のような施設です。

0歳から入園可能で、年齢や状況によって区分が分かれています。

働く場合は保育士資格と幼稚園教諭の資格が両方必要になります。

大学と専門学校は何が違うの?

進学を考える時に気になるのが、大学と専門学校の違いですよね。

一般的に大学は学問としての知識や教養を身につける場所、専門学校はその分野の専門知識と一緒に実践形式でスキルを身につける場所というのが大きな違いとなります。

大学で講義をするのはその分野に関する研究をしている教授や学者の先生になりますが、専門学校で講義をするのは長年現場で実績を積んできたプロである場合がほとんどです。大学と専門学校、どちらを選ぶかはあなたが将来どんな風にその分野の仕事に関わりたいかで変わってきます。

保育士という仕事はとにかく体を使います。知識としてこうすればいいと頭では分かっていても、相手をするのは小さい子供たちです。保育や教育の理論などはもちろん必要ですが、実際に体で覚えてしまった方が良い面も多くあります。

大学・専門学校ともに実習カリキュラムは組み込まれていますが、より短期間で、現場に近い授業で学べる専門学校は「早く現場で活躍したい」と考えている人におすすめです。

また、専門学校によっては短大卒業の資格を同時に取得出来たり、大学への編入が可能な場合もあるため、いくつか気になる学校を比べてみることをおすすめします。

専門学校で学ぶ「保育士」

では、実際専門学校に進学したらどんなことを学ぶのでしょうか?

一言に保育と言っても、専門学校では学校によってさらに専攻やコースが分かれている事があります。こどもと医療、こどもとスポーツなど、保育の知識・スキルと一緒に関連した知識を学ぶことができるのです。

自分が将来どんな環境で働きたいかをイメージしておくと良いでしょう。

ここからは、保育の専門学校で学べることをいくつかご紹介します。

<ピアノ>

保育園では音楽に合わせて歌ったり踊ったりと、先生がピアノを弾く機会が多くあります。

必須スキルではありませんが、就職活動の際に求められることも多いですし、弾けるに越したことはありません。ほとんどの学校で授業のカリキュラムに組み込まれています。

将来保育士になりたいと考えている人は、高校生の今から楽譜を読む練習などをしておいても良いかもしれません。

<子どもの栄養学>

毎日成長する子どもたちのために、適切な栄養について学びます。どうして野菜を食べなければいけないのか、食べた物がどうやって体を作っていくのかをしっかり覚えることで、実際の保育現場で子どもたちに指導することができます。

また、食物アレルギーについても最近の保育現場では必須の知識となります。一人ひとり症状の程度なども異なるため、細心の注意を払う必要があるのです。

<発達心理学>

体と一緒に心も成長していく幼児期は、様々なことを体験・吸収しながら発達していきます。そのため保育士は、大人には理解しにくい幼児期特有の心理や行動、この時期に受ける刺激や体験によってその後の成長にどんな影響を及ぼすのかを学んでおく必要があるのです。

<言語表現>

どんどん新しい言葉を覚えていく幼児期は、どんな言葉に触れるかも大切な要素になってきます。保育園では先生がお話を読み聞かせすることも多く「お話を飽きずに聞けるような工夫」や「声の出し方」「表現力」などが保育士に求められます。

また、普段子どもたちと接する時の話し方も気をつけなければいけません。

<児童家庭福祉>

保育園を利用する家庭は実に様々です。

核家族化が一般化した現代では、支援を必要とする家庭と保育園そして行政との連携は欠かせない要素であり、児童家庭福祉は保育士として覚えておくべき必須項目とも言えます。

児童福祉法の内容や1人親家庭への支援、障害児福祉などを勉強します。

専門学校で学ぶ「現場実習」

実習スタイルのカリキュラムが豊富な専門学校では、実際に子どもとふれあいながら学ぶ授業の他、地域の施設などと協力して現場を体験できるような機会も多く設けられています。

それでは、いくつかご紹介します。

<ふれあい実習>

地域の子どもたちを招待して、季節ごとのイベントを開催します。

ひな祭りやハロウィン・クリスマスパーティなどを企画して、準備や当日の運営も学生が行うことで子供たちとの接し方などを体験することができます。

<交通安全イベント>

実際に保育園でも行われることの多い交通安全指導を、自動車会社などと連携してイベントとして開催したりすることもあります。

<海外研修>

国が変わると教育や保育の考え方も少しずつ違ってきます。

保育園・幼稚園の在り方自体が少し変わっていたり、登園する曜日や預けられる年齢も異なります。

日本と比べて充実している点や課題を知ることで、改めて日本の保育を見つめ直すきっかけとなり、新しい発見にも繋がります。

実習の内容は学校によって様々です。

気になる学校をいくつか比較して、どんな事を学べるのか自分の目で確かめてみることをおすすめします。

まとめ

保育士になるために学ぶことは多岐に渡るため、実務経験が豊富である点が専門学校を選ぶ大きなメリットです。

名古屋医健スポーツ専門学校のこども保育科には組み合わせて学べる5つの専攻があり自分の強みを身に付けられます。また、3年制のため、就職活動までに余裕があり、将来に向けじっくり考えることができるでしょう。

また、資料請求やオープンキャンパスなどで、学校独自の取り組みを知ることができます。

進路選びの際は、自分のやりたいことや目標についてしっかり考えて、最適な学校を選ぶようにしましょう。